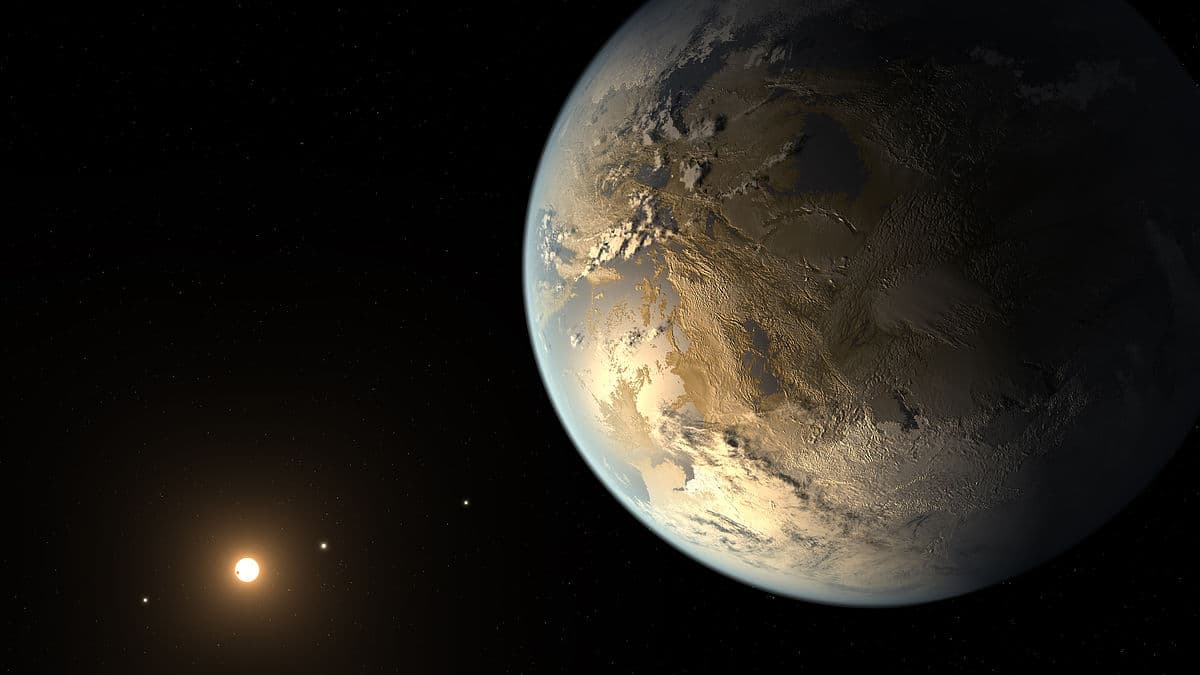

Un grupo de investigadores ha desarrollado una nueva manera de estimar la habitabilidad de los exoplanetas conocidos. Algo muy útil porque, a medida que se descubren más mundos, una de las grandes preguntas es comprender cómo son aquellos planetas que podrían tener condiciones aptas para la vida…

La importancia de estimar la habitabilidad de exoplanetas correctamente

Poco a poco aumenta la cantidad de exoplanetas conocidos. Ya son más de 6000 confirmados y la cifra sigue aumentando. Uno de los conceptos más importantes es el de la zona habitable. La región alrededor de una estrella en la que la temperatura en la superficie de un planeta permite que tenga agua líquida en su superficie. En el caso del Sol, abarca aproximadamente de 0,95 UAs (unidades astronómicas) a 1,67 UAs. Si la Tierra hubiera estado solo 7,5 millones de kilómetros más cerca del Sol (un 5%), ahora sería inhabitable, con su agua, como en Venus, ya evaporada.

Esto se debe a que la luminosidad del Sol aumenta en torno a un 1% cada 150 millones de años. Su luminosidad ha ido creciendo con el tiempo y seguirá aumentando. Así, tanto Venus como la Tierra (si hubiera estado más cerca del Sol) pudieron tener agua en el pasado, pero a medida que la luminosidad aumentaba, esa agua pasó primero a la atmósfera y después se perdió en el espacio. En la Tierra, la vida puede existir en hábitats con un gran variedad de propiedades. Temperatura, presión, salinidad, pH e incluso exposición a la radiación.

Se ha encontrado vida a más de una docena de kilómetros bajo tierra y bajo el fondo oceánico. Los tardígrados incluso pueden sobrevivir al vacío y la radiación del espacio. Pero, en general, la vida multicelular prefiere temperaturas moderadas, entre –20 °C y 120 °C. Solo en tiempos recientes, se han comenzado a usar modelos más complejos que combinan parámetros climatológicos para describir la habitabilidad en superficie tanto en la Tierra como en objetos similares en torno a otras estrellas de la Vía Láctea. Pero hace falta ir más allá.

¿Cuál es la definición correcta?

Según explican los investigadores, ninguna de estas definiciones ha sido validada en función de cómo está distribuida la vida en nuestro planeta. Por ello, querían ofrecer una comprensión más matizada de lo que constituye la habitabilidad en superficie, utilizando un modelo climático global y aplicándolo a observaciones remotas de la superficie terrestre. Analizaron diferentes variables climatológicas para ver cómo encajaban. Temperatura del aire en superficie, precipitación, evaporación, concentración de hielo marino, un índice de aridez…

Así como combinaciones de estos valores, con dos rangos de temperatura que representan los límites para la vida microbiana y la vida compleja. También se tiene en cuenta la disponibilidad de agua líquida a través de la precipitación y la evaporación. Para la Tierra, usaron el conjunto de reanálisis de datos global mensual ERA5. El reanálisis combina datos observados incompletos y resultados de modelos para crear un conjunto completo de variables climatológicas que respete las leyes de la física. La vida microbiana puede existir entre –20 °C y 120 °C.

La vida compleja entre 0 °C y 50 °C. Ese rango más amplio para la vida microbiana refleja lo observado en la Tierra, al tiempo que reconoce que planetas con diferentes presiones en superficie pueden albergar agua líquida en un rango de temperaturas diferente al de 0 a 100 °C. La disponibilidad de agua para la vida requiere que la precipitación sea mayor que la evaporación. Además, debe ser superior a 25 cm por año terrestre, salvo en algunos casos concretos. Si cualquiera de las condiciones —temperatura o disponibilidad de agua— no se cumple, la habitabilidad del exoplaneta se considera limitada.

Estimar la habitabilidad y la viabilidad de la fotosíntesis

El equipo se centró en la vida que depende de la fotosíntesis como indicador de la abundancia y distribución de la vida en la superficie de nuestro planeta. Las plantas son la forma dominante de vida, representando el 80% de la biomasa global. Crean alimento a partir de sustancias inorgánicas, no consumiendo otros animales (con excepción de casos especiales como la Venus atrapamoscas). Además, la mayoría de la vida fotosintética utiliza un pigmento que produce un espectro único, que permite crear un mapa global de fotosíntesis.

Por último, los investigadores suponen que allá donde la vida fotosintética pueda prosperar, también podrá hacerlo la vida que consume materia orgánica (algo conocido como vida heterótrofa). Querían comparar las métricas de habitabilidad en superficie, de su modelo climático, con la habitabilidad de la Tierra moderna vista a partir de los datos de satélite. Si todo encaja, los astrónomos que estudian exoplanetas, que solo disponen de datos de observación remota, podrían hacer estimar, de manera razonable, la habitabilidad de esos mundos.

Con su trabajo, el equipo ha determinado que una métrica definida solo con la temperatura del aire en superficie, el índice de aridez o la concentración de hielo marino no es suficiente para capturar los patrones observados de habitabilidad. La combinación de temperatura superficial y concentración de hielo marino funcionaba mejor en latitudes altas. El uso del índice de aridez daba mejores resultados en latitudes bajas. El uso de los tres parámetros sí daba una imagen más fiel. Pero, ¿en qué se traduce todo esto en términos prácticos?

Una nueva definición para la habitabilidad

Los investigadores han creado su propia definición de habitabilidad en superficie, basándose en una métrica que incluye temperatura en superficie, precipitación y evaporación. Esta encaja mucho mejor con los patrones de habitabilidad observados en la Tierra. De hecho, fue la que mejor funcionó, mostrando precisiones de 0,67 y 0,70 (en una escala de 0 a 1) para la habitabilidad microbiana y compleja respectivamente. También funcionó muy bien en tierra firme, con precisiones respectivas de 0,77 y 0,80. Por lo que parece muy prometedor.

Con esto en mente, concluyen que su métrica ofrece una buena representación para estimar la habitabilidad en superficie observada en la Tierra moderna. Depende únicamente de tres parámetros que se generan frecuentemente en los modelos de circulación general. Modelos que están estrechamente ligados a la circulación atmosférica global y permiten una buena aproximación para poder determinar la habitabilidad en la superficie de esos mundos. El gran problema, como quizá intuyamos, es conseguir acceder a esa información para mundos lejanos.

Estamos lejos de saber cuál es la precipitación o evaporación en planetas lejos del Sistema Solar. La temperatura en superficie, por ahora, solo se estima de manera relativamente precisa. En muchos casos, ni siquiera se sabe si hay una atmósfera con certeza. Por lo que parece que tendremos que esperar mucho tiempo, y recorrer un camino muy largo, hasta poder empezar a plantear si algún exoplaneta podría tener las condiciones adecuadas. Pero, como mínimo, es un paso más para llegar a entender algún día si hay vida en otros lugares…

Estudio

El estudio es H. Woodward, A. Rushby y N. Mayne; «A Novel Metric for Assessing Climatological Surface Habitability». Publicado en la revista The Planetary Science Journal el 28 de agosto de 2025. Puede consultarse en este enlace.

Referencias: Phys