La Tierra, y toda la Vía Láctea, naturalmente, podría encontrarse en el interior de un supervacío. Un agujero gigante que hace que el universo se expanda más rápido aquí que en otras regiones vecinas del universo. Al menos eso es lo que plantea un grupo de investigadores como posible solución a la tensión de Hubble…

La Tierra en un supervacío podría explicar la tensión de Hubble

Esta hipótesis es una posible solución a lo que conocemos como la tensión de Hubble. Es el nombre que recibe el hecho de que las mediciones sobre la aceleración de la expansión del universo no dan un único valor. En función de la técnica utilizada se obtienen dos valores. Si se utiliza la radiación de fondo de microondas y, por tanto, el universo en sus primeras etapas, el valor es de unos 67 km/s/Mpc (kilómetros por segundo por megapársec. Un megapársec son 3,26 millones de años-luz). Sin embargo, al usar supernovas en galaxias cercanas, es de unos 72 km/s/Mpc.

La teoría dice que el valor, independientemente de la técnica, debería ser siempre el mismo. Sin embargo, no sucede así y se han planteado diferentes explicaciones para intentar entender por qué podría deberse. Si no hubiese una justificación, y realmente la aceleración de la expansión del universo tiene dos valores diferentes, implicaría que nuestra comprensión del universo no es tan robusta como se pensaba. Por eso, este trabajo resulta tan interesante. Su hipótesis podría resolver la tensión de Hubble y permitiría confirmar la edad del universo (13 800 millones de años).

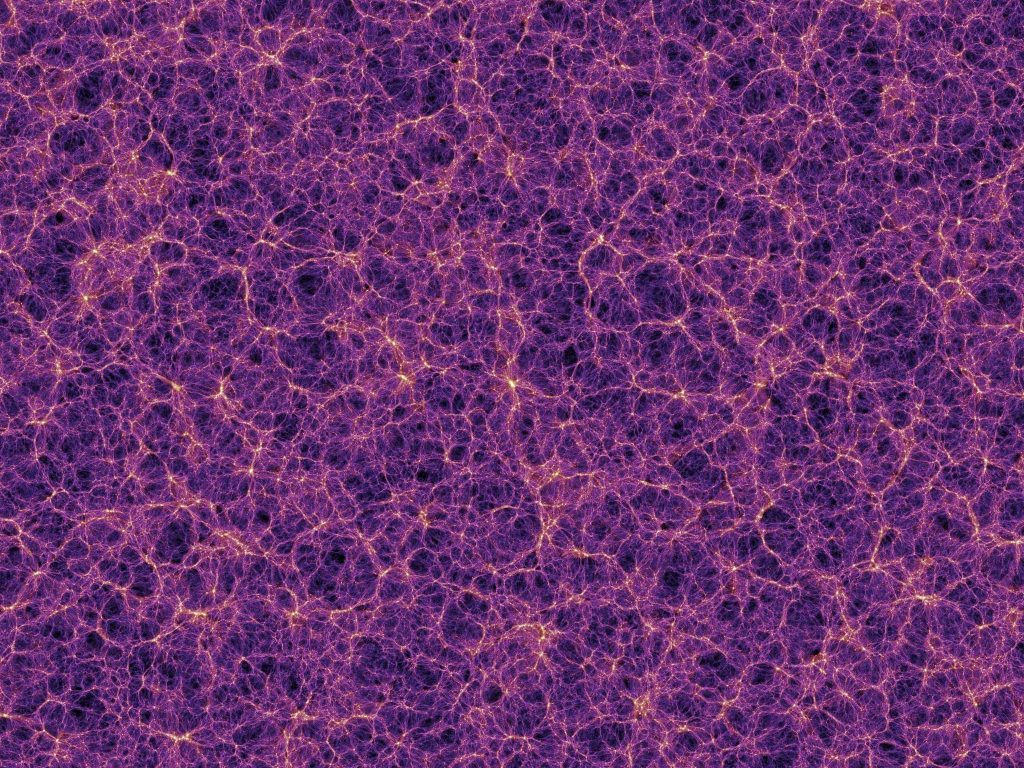

En su última investigación, los investigadores explican que las ondas de sonido del universo en su infancia (a lo que llaman, «en esencia, el sonido del Big Bang»), apoyan esta idea. Una posible solución a la tensión de Hubble es que la Vía Láctea se encuentre cerca del centro de un gran vacío local. Los investigadores explican que, si fuese así, la materia se vería arrastrada por la gravedad hacia el exterior del vacío, de mayor densidad. Por ello, con el tiempo, el vacío estaría cada vez, valga la redundancia, más vacío. Esto tendría un efecto importante.

La velocidad de los objetos que se alejan

Porque, si este escenario fuese correcto, a medida el vacío pierde materia, la velocidad de los objetos que se alejan de nosotros sería más grande que si no estuviésemos en el vacío. En consecuencia, esto podría provocar que la aceleración de la expansión del universo, a escala local, parezca mayor de lo que realmente es. La tensión de Hubble, añaden, es un fenómeno principalmente local. Hay pocas evidencias que apunten a que el ritmo de expansión no encaje con lo que se esperaría observar en la cosmología estándar al remontarse hacia el pasado.

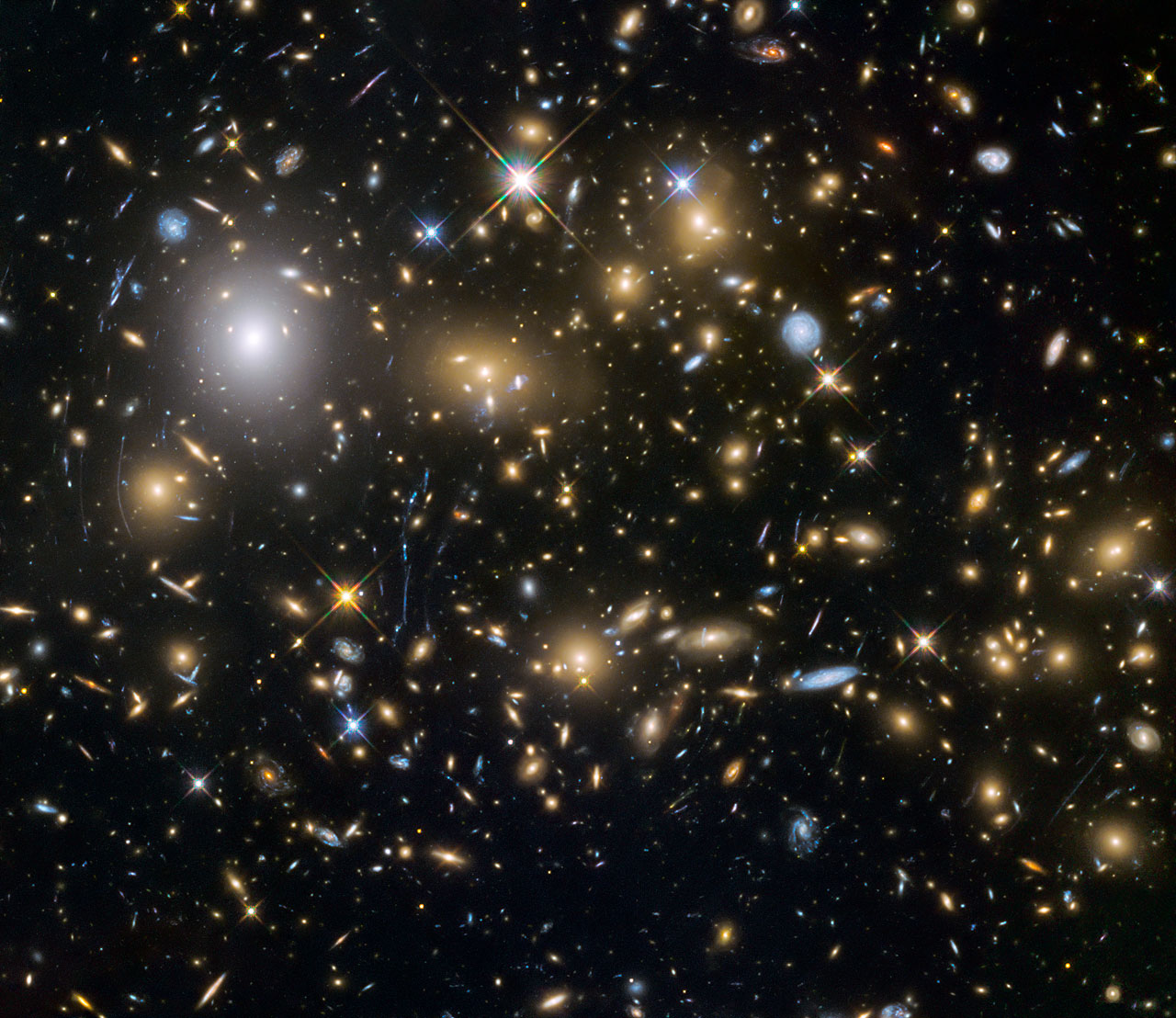

Por lo que una solución local, como un vacío, parece una manera elegante de resolver el problema. Eso sí, para que tenga sentido, es necesario que se cumplan algunos requisitos. La Tierra (y el resto de la galaxia, claro está) debería estar en el centro de un supervacío con un radio de mil millones de años-luz y una densidad un 20% inferior a la media del universo en su conjunto. El conteo de galaxias, de manera directa, apoya la teoría. La densidad en el universo local es inferior a lo que se ha observado en regiones vecinas.

Sin embargo, la existencia de un supervacío es una idea controvertida porque no encaja particularmente bien con el modelo estándar de cosmología. En él se sugiere que la materia debería estar repartida de una manera mucho más uniforme en escalas grandes. Pese a todo esto, los nuevos datos que han aportado muestran que las oscilaciones acústicas de bariones (BAOs, por su nombre en inglés) apoyan la idea de un vacío local. Estas ondas de sonido, explican, viajaron durante un breve tiempo antes de quedarse congeladas en el universo.

Las oscilaciones acústicas de bariones apuntan a la Tierra en un supervacío

Esa congelación sucedió cuando el universo se enfrió lo suficiente para que se formasen átomos neutrales. Son una regla estándar, cuyo tamaño angular se puede utilizar para trazar la historia de la expansión del universo. En este sentido, explican que un vacío local distorsiona ligeramente la relación entre la escala angular de los BAOs y el desplazamiento al rojo, porque la velocidad inducida por un vacío local, y su efecto gravitacional, aumenta ligeramente el desplazamiento al rojo, además del ya producido por la expansión del universo.

El desplazamiento al rojo, hay que recordar, es el nombre que se da al estiramiento de las ondas de luz por la expansión del universo. Al considerar todas las mediciones disponibles de BAOs, los investigadores explican que un modelo que contenga a la Tierra en el centro de un supervacío es unos cien millones de veces más probable que un modelo sin vacío, con parámetros diseñados para encajar con las observaciones de la radiación de fondo de microondas que tomó el satélite Planck. ¿En qué punto nos deja todo esto?

El próximo paso de los investigadores es comparar el modelo del vacío local con otros métodos para estimar la historia de la expansión del universo, como cronómetros cósmicos. Esto implica estudiar galaxias que ya no están formando estrellas. Tras determinar su edad, y junto a su desplazamiento al rojo, es posible determinar cuánto se ha expandido el universo desde que la luz de esa galaxia comenzó su viaje hacia nosotros. Esto permitirá entender mejor la historia de la expansión del universo y, quizá, entender si realmente la Tierra pudiera estar en un supervacío.

Referencias: Phys