Un nuevo estudio plantea el concepto de la «zona de soledad» para preguntarse si el ser humano podría estar solo en el universo. ¿Es posible que no haya otras civilizaciones en el cosmos? El trabajo plantea que debemos enfrentarnos a la pregunta en términos de nuestro nivel de desarrollo tecnológico.

La «zona de soledad» es una posible explicación

Desde hace mucho tiempo, el ser humano ha intentado descubrir si pudiera haber otras civilizaciones. A lo largo de los años ha habido diferentes conceptos que se han popularizado como herramientas para escribirlo. Por un lado, la ecuación de Drake, que permitiría estimar (si conociésemos todos los factores) calcular cuántas civilizaciones podrían existir en nuestra galaxia. La paradoja de Fermi intenta explicar por qué, aunque todo apunta a que las civilizaciones deberían ser abundantes, no se ha logrado encontrar nada.

Por último, también tenemos la escala de Kardashov, que intenta clasificar las posibles civilizaciones extraterrestres en función de la cantidad de energía que podrían utilizar. Ahora, un nuevo estudio plantea el concepto de «zona de soledad». En realidad, no se refiere a un lugar. Es una ventana de probabilidad sobre la posibilidad de que exista una única forma de vida de una complejidad concreta. Esa posibilidad, debe ser superior a la de que existan varias formas de vida de ese mismo nivel tecnológico o, que por el contrario, no exista ninguna.

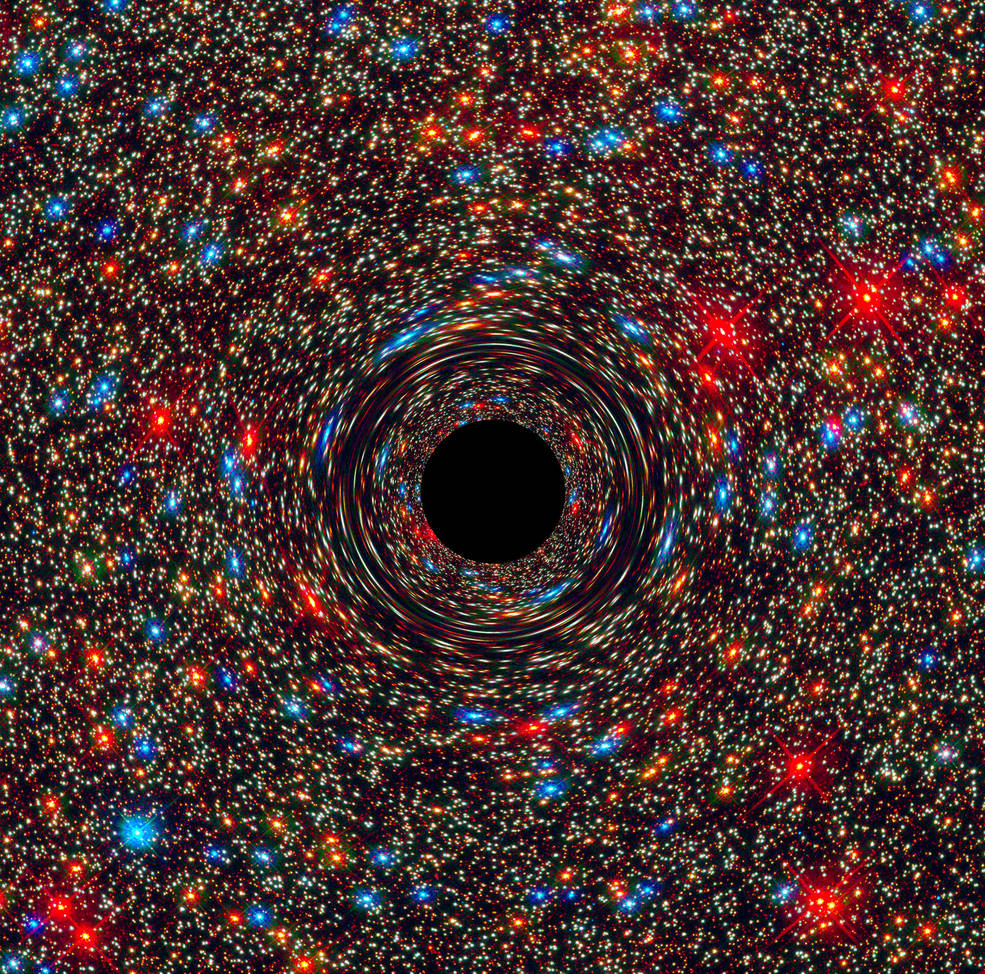

Este segundo punto es el más importante, porque hace que nos encontremos ante un gráfico en forma de campana, en lugar de una función exponencial. La idea del Gran Filtro (de la paradoja de Fermi) plantea que una forma de vida debe superar un fenómeno que es estadísticamente improbable. Se han planteado diferentes opciones: la aparición de la vida, el paso de vida unicelular a multicelular… Pero esos filtros son colectivos, porque todas la formas de vida deben superarlos. Además, podría haber otros impedimentos posteriores.

Un trabajo que se basa en ideas populares

El modelo de la zona de soledad, desarrollado por el investigador Antal Veres, utiliza ideas de todos estos conceptos y se apoya en cuatro principios clave. El primero es la complejidad. Permite clasificar una forma de vida en una escala de cero a infinito en función de lo complejas que sean. Desde organismos unicelulares a lo que se denomina inteligencia postbiológica (algo relativamente popular en ciencia ficción, donde una civilización consigue transferir la mente de sus individuos a un soporte mecánico). Después, está el principio de probabilidad de existencia.

Este determina la probabilidad de que una civilización, de determinado nivel de complejidad, pueda existir. Otro factor es la probabilidad de aparición, que indica la posibilidad de que una forma de vida, de ese nivel, pueda llegar a aparecer en solo un sistema. Y, por último, la cifra total de posibles sistemas que existe en el universo. El estudio utiliza como cifra un cuatrillón de planetas. Se trata de una estimación que se ha realizado respecto a la cantidad de planetas rocosos que podría existir en todo el conjunto del universo observable.

A partir de estos factores, Veres calcula la frecuencia de que probabilidad de aparición suceda en la zona de soledad. Lo hace calculando si se cumplen dos condiciones. La primera es la probabilidad de que una única civilización, de ese nivel tecnológico, exista sea mayor que la existencia de varias. La segunda es la probabilidad de que al menos una civilización tecnológica, de ese nivel, exista en lugar de ninguno. Este segundo factor, aunque puede parecer evidente, es el punto más importante, especialmente por los escenarios más pesimistas.

La zona de soledad podría ser una explicación plausible

En esos escenarios, sobre la evolución de la vida, resulta mucho más probable que la vida no llegase a existir, en lugar de que solo suceda una única vez. Para demostrarlo, Veres trabaja en cuatro escenarios diferentes para ver la probabilidad de que una forma de vida esté en la zona de soledad. En el escenario del «optimismo astrobiológico», que plantea una evolución fácil de la vida en muchos mundos, no cabe posibilidad de que exista una única civilización, con un nivel tecnológico similar al del ser humano, en todo el universo.

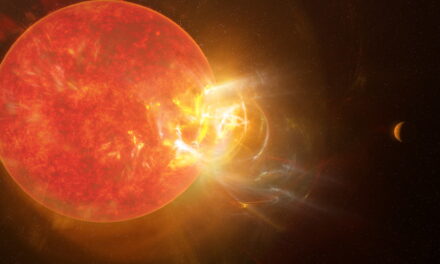

Debería rebosar de civilizaciones. Por otro lado, el escenario de los peldaños difíciles, que plantea la existencia de un paso muy poco probable en la evolución de la vida, muestra que la probabilidad de estar en la zona de soledad es casi cero. De hecho, es más probable que no existan otras formas de vida, en lugar de solo una. Sin embargo, hay una posibilidad que parece encajar mejor, y es la de la hipótesis de la Tierra rara, que plantea que la vida compleja es extremadamente rara, pero no completamente improbable.

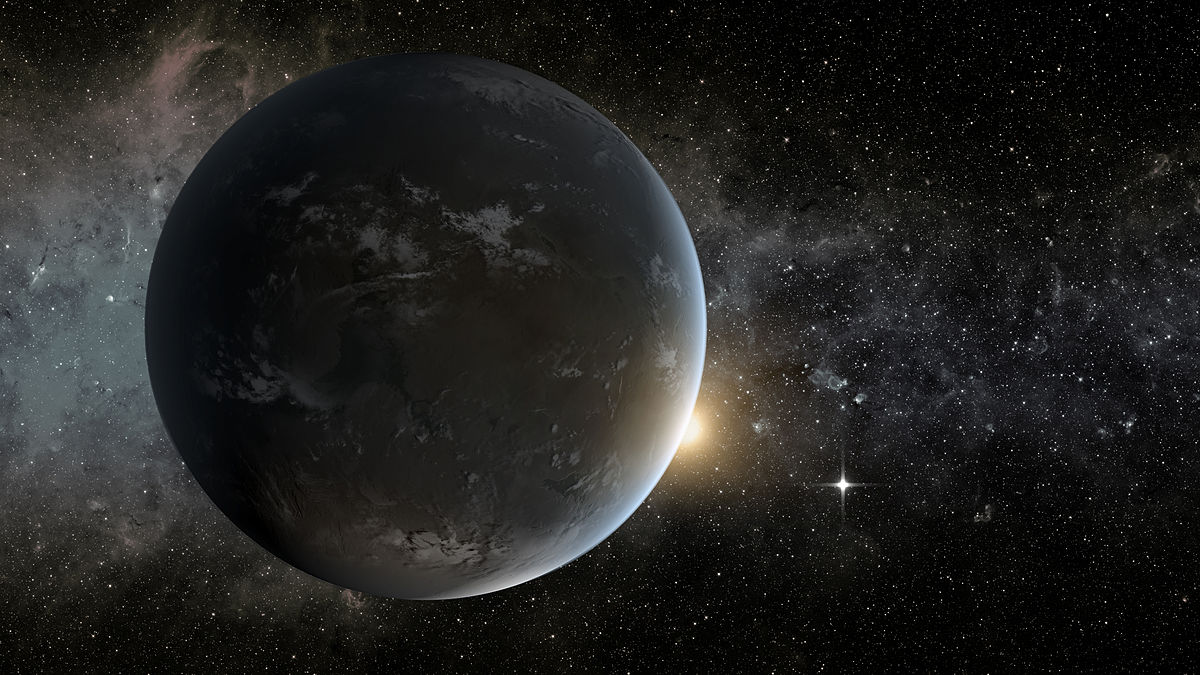

Las condiciones en la infancia de la Tierra tenían que ser las adecuadas para que apareciese la vida, pero que es difícil que esas condiciones se den en otros mundos. En este caso, la estimación de que estemos en la zona de soledad es de un 29,1% (y en una variante, un 30,3%). No hay escenario alguno en el que la probabilidad sea un 50% o más. Es mucho más probable que haya más formas de vida con un nivel tecnológico similar al nuestro (o ninguna en absoluto, ni siquiera nosotros). Pero… ¿llegaremos a encontrarlas en algún momento?

Estudio

El estudio es A. Veres; «The solitude zone: A probabilistic window for singular lifeform existence». Publicado en la revista Acta Astronautica el 30 de septiembre de 2025. Puede consultarse en este enlace.

Referencias: Universe Today