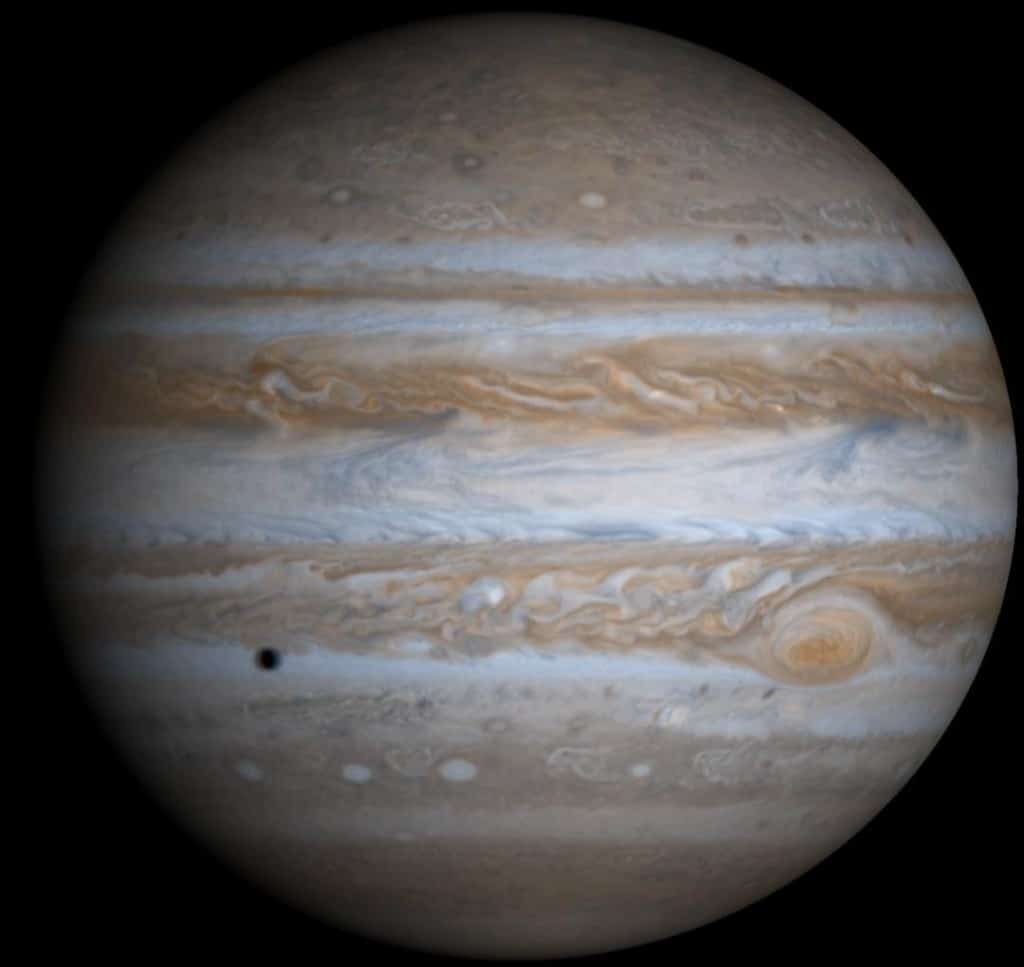

Un nuevo estudio profundiza en cuáles pudieron ser los mecanismos que permitieron la formación de los satélites galileanos. Es decir, de Ío, Europa, Ganímedes y Calisto. Es algo interesante porque su origen es muy difícil de explicar, ya que no fue el mismo que el de la Luna…

El origen de los satélites galileanos

Con el paso del tiempo, se ha entendido mucho sobre cómo se forman los planetas. La formación de satélites, sin embargo, es un proceso diferente y con el que todavía no estamos tan familiarizados. Parece que cómo se formó nuestro satélite está bien entendido, pero el origen violento de la Luna es una excepción, no la norma. Además, no puede explicar cómo se formaron sistemas de satélites más grandes, como los satélites galileanos alrededor de Júpiter. Ahora, un nuevo estudio analiza diferentes posibilidades para explicar el origen de sistemas grandes.

El trabajo se centra especialmente en los satélites galileanos y en cómo, en el futuro, se podría diferenciar entre unos sistemas y otros. Los satélites de Júpiter se formaron en un disco circunjoviano, es decir, un disco de material que rodeaba a Júpiter (y por tanto similar a la idea del disco circunsolar, que rodearía al Sol). Los otros más de 93 satélites no galileanos alrededor de Júpiter también definen este disco. Su mecanismo de creación, sin embargo, podría ser diferente debido a las diferencias de tamaño entre unos y otros.

Según el estudio, hay tres grandes diferencias entre la formación de planetas y la formación de satélites. Esta última sucede en una escala mucho más rápida, entre 10 y 100 veces más que la formación de planetas. El sistema en sí mismo también consigue más material procedente del disco circunsolar. Parte de ese material se perdería al pasar del disco circunjoviano al propio Júpiter (que estaba en el centro). Por último, no hay tantos ejemplos de sistemas con muchos satélites como sí sucede con los sistemas planetarios, que son muy numerosos.

Los posibles mecanismos

Júpiter y Saturno son los únicos ejemplos de grandes sistemas de satélites. Habrá que esperar muchos años hasta que se encuentren un sistema de varios satélites lejos del Sistema Solar. En el trabajo, se habla primero de la formación de nuestra Luna, que tuvo un origen mucho más dramático. Después, se habla del de los galileanos. El estudio detalla ese proceso, dividiéndolo en tres pasos. El primero es la formación del disco circunjoviano, que incluye gas, polvo y los satélites. Esta idea se vio apoyada en un principio por un «modelo de masa mínima».

Se desarrolló en los años 80 y suponía que el disco era estático y contenía aproximadamente toda la masa de los satélites galileanos. En 2002, se desarrolló una nueva teoría que modelaba el disco circunjoviano como uno con poco gas. El disco original hubiera tenido, por tanto, una cantidad de material más bien baja, pero hubiera adquirido mucho por medio de la captura gravitacional del material del disco circunsolar. Esa captura gravitacional, se cree, pudo ser un factor clave en la formación de los satélites galileanos.

Ese sería el segundo paso en su formación. Sin embargo, Júpiter es un planeta y, uno de los requisitos, es que un planeta sea capaz de limpiar su vecindario orbital. Dado que es el planeta más grande del Sistema Solar, lo hizo de una manera muy efectiva. Fue especialmente efectivo al dispersar el material pequeño. Una de las formas para que se formen lunas, teniendo en cuenta esta falta de material pequeño, es utilizar partículas incluso más pequeñas, que sí hubieran podido llegar al disco circunjoviano sin verse expulsados por la gravedad del planeta.

Un escenario complejo para explicar la formación de los satélites galileanos

Sin embargo, hay dudas sobre la efectividad de este proceso. Otro método sería el de captura de planetesimales. En este caso, la gravedad de Júpiter atrapa el núcleo de lo que hubiera sido un planeta. En su lugar, termina convirtiéndose en uno de los satélites del gigante joviano. Es posible que se viesen perturbados gravitacionalmente por Saturno y, después, frenasen en su órbita al atravesar la nube de gas que rodeaba a Júpiter en su juventud. Pero los propios investigadores explican que hay algunas diferencias, en los satélites, que son importantes.

Podrían permitir demostrar o desmentir estos mecanismos. Por ejemplo, Calisto no está en resonancia con Júpiter, a diferencia del resto de satélites galileanos. Una posible teoría es que el cuarto satélite se formase bajo condiciones diferentes. O quizá recibió un impacto que alteró su órbita original. Calisto es una rareza y además, solo tiene diferenciación parcial (es decir, tiene un núcleo, manto y corteza separados. Algunos modelos plantean que Calisto está todavía en su viaje de formación y, con el tiempo, comenzará a parecerse más al resto de satélites.

Pero, en último caso, estas preguntas, y muchas más, serán difíciles de responder sin más datos. La misión JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer) permitirá entender mejor estas preguntas. Pero incluso en ese caso, sigue siendo solo uno o, como mucho, dos conjuntos de datos disponibles. Habrá que esperar a la llegada de telescopios más potentes para poder descubrir exolunas con tanta frecuencia como exoplanetas. Eso permitirá poner a prueba las diferentes teorías de formación y, con el tiempo, ayudar a entender mejor diferentes aspectos del Sistema Solar.

Estudio

El estudio es Y. Shibaike y Y. Alibert; «Origin of Ganymede and the Galilean Moons». Puede consultarse en arXiv, en este enlace.

Referencias: Universe Today